Всё любимое просто

четверг, 18 января 2007

воскресенье, 07 января 2007

Всё любимое просто

Это в Белых Облаках, Москва, Покровка, 4

Телефон:

(495)621-6125

Среда, 17 января 2007 19:00

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ:

Чудинов Валерий Алексеевич

Тема: Древнейшая русская письменность

Профессор ГУУ Валерий Алексеевич Чудинов, академик РАЕН, председатель Комиссии РАН по культуре древней и средневековой Руси, занимается археологическим поиском, изучением и дешифровкой древних рунических и руничных (термин В.А. Чудинова) надписей более 12 лет.

Валерием Алексеевичем исследовано в общей сложности более 3000 археологических и других объектов, несущих на себе надписи, выполненные рунами. В их числе древние святилища и священные камни, предметы культа и утварь античных и до античных времен, грамоты, содержащие тайнопись, христианские иконы первых веков и другие реликты заповедных уголков как России, так и ближнего и дальнего зарубежья.

Наиболее яркими научными достижениями академика Валерия Чудинова являются:

• Дешифровка полного силлабария (азбуки) древнейшей русской руничной письменности, как слоговой, так и буквенной.

• Строгое научное доказательство того факта, что именно от руничного строя руссов ведут происхождение алфавиты и силлабарии наиболее древних языков мира.

• На основании расшифровки более сотни реликтовых текстов неоспоримая реабилитация русской истории как наидревнейшей, насчитывающей не менее 24 тысячелетий.

Академик Валерий Чудинов является автором более 300 научных трудов, наиболее значимыми из которых являются:

• «Загадки славянской письменности» М. «Вече» 2002

• «Руница и тайны археологии Руси» М. «Вече» 2003

• «Тайные Руны древней Руси» М. «Вече» 2005

• «Священные камни и языческие храмы древних славян» М. «Фаир-Пресс» 2004

• «Вернем Этрусков Руси» М. «Поколение» 2006

• «Русские Руны» М. «Альва-Первая» 2006

• «Правда о сокровищах Ретры» М. «Альва-Первая 2006

• «Идея эволюционного словаря» М. «Альва-Первая» 2006

Единогласным решением торжественного собрания совета Русского Общества «Северная Традиция» от 21 марта 2006 года господин Валерий Алексеевич Чудинов избран почетным членом Русского Общества Северная Традиция

Четверг, 18 января 2007 19:00

ВПЕРВЫЕ В «Белых Облаках» ОЛЬГА АРЕФЬЕВА:

Православные песни и духовные канты

Прообразом этого проекта стало выступление акустического "Ковчега" на рождество 2004 года. Тогда в нём впервые принимала участие Юлия Теуникова и было исполнено несколько духовных песен. Через год, на следущее рождество, Ольга и Юлия подготовили уже целую программу, состоящую из православных песен и духовных кантов.

Ольга Арефьева - пение, гитара

Юлия Теуникова - пение, гитара

Пётр Акимов - виолончель

Телефон:

(495)621-6125

Среда, 17 января 2007 19:00

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ:

Чудинов Валерий Алексеевич

Тема: Древнейшая русская письменность

Профессор ГУУ Валерий Алексеевич Чудинов, академик РАЕН, председатель Комиссии РАН по культуре древней и средневековой Руси, занимается археологическим поиском, изучением и дешифровкой древних рунических и руничных (термин В.А. Чудинова) надписей более 12 лет.

Валерием Алексеевичем исследовано в общей сложности более 3000 археологических и других объектов, несущих на себе надписи, выполненные рунами. В их числе древние святилища и священные камни, предметы культа и утварь античных и до античных времен, грамоты, содержащие тайнопись, христианские иконы первых веков и другие реликты заповедных уголков как России, так и ближнего и дальнего зарубежья.

Наиболее яркими научными достижениями академика Валерия Чудинова являются:

• Дешифровка полного силлабария (азбуки) древнейшей русской руничной письменности, как слоговой, так и буквенной.

• Строгое научное доказательство того факта, что именно от руничного строя руссов ведут происхождение алфавиты и силлабарии наиболее древних языков мира.

• На основании расшифровки более сотни реликтовых текстов неоспоримая реабилитация русской истории как наидревнейшей, насчитывающей не менее 24 тысячелетий.

Академик Валерий Чудинов является автором более 300 научных трудов, наиболее значимыми из которых являются:

• «Загадки славянской письменности» М. «Вече» 2002

• «Руница и тайны археологии Руси» М. «Вече» 2003

• «Тайные Руны древней Руси» М. «Вече» 2005

• «Священные камни и языческие храмы древних славян» М. «Фаир-Пресс» 2004

• «Вернем Этрусков Руси» М. «Поколение» 2006

• «Русские Руны» М. «Альва-Первая» 2006

• «Правда о сокровищах Ретры» М. «Альва-Первая 2006

• «Идея эволюционного словаря» М. «Альва-Первая» 2006

Единогласным решением торжественного собрания совета Русского Общества «Северная Традиция» от 21 марта 2006 года господин Валерий Алексеевич Чудинов избран почетным членом Русского Общества Северная Традиция

Четверг, 18 января 2007 19:00

ВПЕРВЫЕ В «Белых Облаках» ОЛЬГА АРЕФЬЕВА:

Православные песни и духовные канты

Прообразом этого проекта стало выступление акустического "Ковчега" на рождество 2004 года. Тогда в нём впервые принимала участие Юлия Теуникова и было исполнено несколько духовных песен. Через год, на следущее рождество, Ольга и Юлия подготовили уже целую программу, состоящую из православных песен и духовных кантов.

Ольга Арефьева - пение, гитара

Юлия Теуникова - пение, гитара

Пётр Акимов - виолончель

пятница, 29 декабря 2006

Всё любимое просто

Этот пост будет мной доработан после новогодних каникул, сейчас времени нет =:(

1. Праздник первых ростков - 2 мая.

2. Моления о дожде - с 20 по 30 мая.

3. Ярилин день - 4 июня.

4. Моления о дожде - с 11 по 20 июня.

5. Праздник Купала - 24 июня.

6. Моления о дожде - с 4 по 6 июля.

7. Отбор жертв для праздника Перуна - 12 июля.

8. Моления о дожде - с 15 по 18 июля.

9. Праздник Перуна - 20 июля.

10. Начало жатвы - 24 июля. Моления о прекращении дождей.

11. "Зажинки", окончание жатвы - 7 августа.

Поздравляю всех сообщников с наступающим НГ, не забывайте СК, меня тут пару недель не будет =;)

1. Праздник первых ростков - 2 мая.

2. Моления о дожде - с 20 по 30 мая.

3. Ярилин день - 4 июня.

4. Моления о дожде - с 11 по 20 июня.

5. Праздник Купала - 24 июня.

6. Моления о дожде - с 4 по 6 июля.

7. Отбор жертв для праздника Перуна - 12 июля.

8. Моления о дожде - с 15 по 18 июля.

9. Праздник Перуна - 20 июля.

10. Начало жатвы - 24 июля. Моления о прекращении дождей.

11. "Зажинки", окончание жатвы - 7 августа.

Поздравляю всех сообщников с наступающим НГ, не забывайте СК, меня тут пару недель не будет =;)

понедельник, 18 декабря 2006

Всё любимое просто

Я придумала одну штуку, как дать людям возможность послушать новый альбом "Мельницы" "Зов крови". Наверное, можно было бы его залить на пиратский сервак, но этого я по нескольким разным причинам делать не буду, зато могу каждый день заливать по одной песне (там больше 10 Мб за раз нельзя, увы) на свой пустой аккаунт на www.liveinternet.ru

http://www.liveinternet.ru/users/1325825/music/

Сейчас там выложена Невеста Полоза. По-моему только, скачать её оттуда не получится... Хм.

Ну, в виде эксперимента, попробуем. Напишите, что думаете.

http://www.liveinternet.ru/users/1325825/music/

Сейчас там выложена Невеста Полоза. По-моему только, скачать её оттуда не получится... Хм.

Ну, в виде эксперимента, попробуем. Напишите, что думаете.

суббота, 16 декабря 2006

Не держи зла, а просто прими как должное

Безумно хочется посмотреть фильм "Волкодав".Это наш фильм в жанре слявянская фантастика. и каждый уважающий себя член/посетитель/хозяин этого сообщества, почти обязан его посмотреть (и книжку почитать Семеновой  )

)

)

)

Вопрос: Я ...

| 1. Тоже хочу посмотреть: мне интересно | 12 | (57.14%) | |

| 2. буду патриотичен и схожу в кинотеатр | 5 | (23.81%) | |

| 3. не пойду никогда в жизни на такой фильм | 4 | (19.05%) | |

| Всего: | 21 | ||

вторник, 12 декабря 2006

"Свинья, которая не летает - просто свинья." (с)Порко Россо

Большая сетевая нычка фольклора и фольк-рока:

http://music.lib.ru/janr/index_janr_23-1.shtml

Интересно, а тут кто-нибудь слушает "Мельницу"?

http://music.lib.ru/janr/index_janr_23-1.shtml

Интересно, а тут кто-нибудь слушает "Мельницу"?

понедельник, 11 декабря 2006

"Свинья, которая не летает - просто свинья." (с)Порко Россо

Кстати, раз уж пошёл разговор о картинах на славянскую тематику:

http://slavyanic.narod.ru/history/images/slavonic/

http://slavyanic.narod.ru/history/images/slavonic/

воскресенье, 10 декабря 2006

Всё любимое просто

Воспринимался как "канал связи с потусторонним миром. Посещение Колодца и набирание воды было окружено многочисленными запретами, которые соотносились с суточным и календарным временем и касались конкретных лиц. Считалось, например, что нельзя пить воду из Колодца в Юрьев день, когда земля «открывается» и выпускает яд (чеш.). Запрещалось ходить по воду женщинам, имеющим месячные, беременным женщинам и роженицам (вост.-слав., зап.-слав.).

Упоминания о «молениях бесом у кладезя», о поклонении Колодцам и о жертвоприношениях возле Колодцев являются общим местом в обличениях язычества начиная с XI в.

В обрядах вызывания дождя у Колодца совершались молебствия, взаимное обливание; из Колодца вычерпывали воду, раскапывали и расчищали заброшенные Колодцы и источники. В Полесье для обеспечения дождей принято было обходить Колодец с иконой и хлебом-солью; колотить палками воду в Колодце, разбрызгивая ее по земле; оплакивать возле Колодца последнего в селе утопленника; бросать в Колодец самосейный мак, семена льна, соль, хлеб, украденные горшки или черепки битых горшков и т.п. В болгарском обряде «Герман» для прекращения засухи «хоронили» фигурку Германа возле реки или у Колодца .

Колодец в поверьях предстает как «чистое» место, находящееся под покровительством Богородицы, св. Пятницы, и в то же время как опасный локус, связанный с нечистой силой, духами болезней, душами умерших. По ю.-слав. поверьям, до восхода солнца на Благовещение в источниках и Колодцах купаются вилы и самодивы, около Колодца обитают духи болезней. У восточных славян живущими в Колодцах духами назывались колодезник, водяной, русалка, жаба и др. По болгарским поверьям, каждый Колодец имеет своего покровителя.

Колодец использовали как канал связи с «тем светом». Болгары на заре склонялись над Колодцем, ожидая, что при восходе солнца на водной глади появятся силуэты умерших родственников. У русских запрет отливать из ведра воду при набирании ее из Колодца мотивировался тем, что «оттуда на нас родители смотрят» (калуж.).

Колодец служил местом символического «кормления» духов предков и нечистой силы с целью обеспечения удачи и здоровья, для увеличения богатства хозяйства, для сохранения чистоты колодезной воды. Повсеместно у славян в Колодец бросали часть рождественской, новогодней, крещенской, пасхальной трапезы. Западные славяне таким образом «кормили» души предков, в чешских селах — угощали водяного.

На Троицу Колодец украшали обрядовой зеленью. У сербов вечнозелеными растениями украшали Колодец на Рождество — ради урожая. Поляки в день св. Агаты и накануне Крещения бросали в Колодец освященную соль и лили «святую» воду — для защиты от нечисти. Повсеместно вода в Колодце и в источниках считалась чудодейственной накануне Рождества, Крещения, Пасхи и других больших праздников: ею умывались, кропили постройки, замешивали на ней обрядовый хлеб.

В свадебных обрядах у славян широко распространен обычай водить к Колодцу новобрачную наутро после брачной ночи. Хождение невесты за водой носило характер испытательного ритуала и символизировало ее приобщение к семье мужа. По белорусскому обычаю, впервые пришедшая к Колодце молодая должна была положить возле него кусок свадебного пирога, сыр и деньги. У болгар около Колодца с молодой снимали свадебное покрывало, трижды обводили вокруг Колодца, после чего она кланялась Колодцу, мазала его маслом, бросала в Колодец зерно, хлеб, деньги.

Возле Колодца и с помощью колодезной воды лечили больных. Водой из нового Колодца мыли детей, чтобы они не плакали (рус.), поили бесплодных женщин (болг.), кропили людей и скот ради защиты от ведьм (чеш.). В воде, принесенной из трех Колодцев, знахарка могла увидеть болезнь или того, кто наслал порчу. При лечении бешенства больного водили к Колодцу: если он видел в Колодце свое отражение, то можно было рассчитывать на выздоровление, в противном случае болезнь считалась неизлечимой (макед.). В Колодец бросали предметы, символизирующие болезнь: горох, которым потерли лишай, коросту, завязанную в тряпочку (пол.); три ячменных зерна, которыми потерли ячмень на глазу (карпат). Чехи, считая, что лихорадки живут в Колодце, заговаривали у Колодца эту болезнь.

Как и другие водные источники, проруби, Колодец часто служил местом девичьих гаданий о будущем. На святках девушки бросали в Колодец первый блин, хлеб, кутью, заглядывали и кричали в Колодец, замыкали Колодец замком (восточные и западные славяне).

Согласно фольклорным мотивам, Колодец служит путем, ведущим в иной мир. В сербских эпических песнях Королевич Марко, по совету вилы заглядывая в Колодец, узнает час своей смерти."

www.pagan.ru

Как колодец, оформлена обложка нового альбома фолк-рок группы "Мельница". А в песне "Невеста Полоза" девушка просит милого не пускать её за водой (читай: к Колодцу), чтобы её не увёл к себе Змеиный Царь.

На фото: колодец в Форт Росс, основанном русскими в 1812г. на территории нынешнего штата Калифорния (Форт Росс оставался русским поселением до 1848г., теперь там музей).

Упоминания о «молениях бесом у кладезя», о поклонении Колодцам и о жертвоприношениях возле Колодцев являются общим местом в обличениях язычества начиная с XI в.

В обрядах вызывания дождя у Колодца совершались молебствия, взаимное обливание; из Колодца вычерпывали воду, раскапывали и расчищали заброшенные Колодцы и источники. В Полесье для обеспечения дождей принято было обходить Колодец с иконой и хлебом-солью; колотить палками воду в Колодце, разбрызгивая ее по земле; оплакивать возле Колодца последнего в селе утопленника; бросать в Колодец самосейный мак, семена льна, соль, хлеб, украденные горшки или черепки битых горшков и т.п. В болгарском обряде «Герман» для прекращения засухи «хоронили» фигурку Германа возле реки или у Колодца .

Колодец в поверьях предстает как «чистое» место, находящееся под покровительством Богородицы, св. Пятницы, и в то же время как опасный локус, связанный с нечистой силой, духами болезней, душами умерших. По ю.-слав. поверьям, до восхода солнца на Благовещение в источниках и Колодцах купаются вилы и самодивы, около Колодца обитают духи болезней. У восточных славян живущими в Колодцах духами назывались колодезник, водяной, русалка, жаба и др. По болгарским поверьям, каждый Колодец имеет своего покровителя.

Колодец использовали как канал связи с «тем светом». Болгары на заре склонялись над Колодцем, ожидая, что при восходе солнца на водной глади появятся силуэты умерших родственников. У русских запрет отливать из ведра воду при набирании ее из Колодца мотивировался тем, что «оттуда на нас родители смотрят» (калуж.).

Колодец служил местом символического «кормления» духов предков и нечистой силы с целью обеспечения удачи и здоровья, для увеличения богатства хозяйства, для сохранения чистоты колодезной воды. Повсеместно у славян в Колодец бросали часть рождественской, новогодней, крещенской, пасхальной трапезы. Западные славяне таким образом «кормили» души предков, в чешских селах — угощали водяного.

На Троицу Колодец украшали обрядовой зеленью. У сербов вечнозелеными растениями украшали Колодец на Рождество — ради урожая. Поляки в день св. Агаты и накануне Крещения бросали в Колодец освященную соль и лили «святую» воду — для защиты от нечисти. Повсеместно вода в Колодце и в источниках считалась чудодейственной накануне Рождества, Крещения, Пасхи и других больших праздников: ею умывались, кропили постройки, замешивали на ней обрядовый хлеб.

В свадебных обрядах у славян широко распространен обычай водить к Колодцу новобрачную наутро после брачной ночи. Хождение невесты за водой носило характер испытательного ритуала и символизировало ее приобщение к семье мужа. По белорусскому обычаю, впервые пришедшая к Колодце молодая должна была положить возле него кусок свадебного пирога, сыр и деньги. У болгар около Колодца с молодой снимали свадебное покрывало, трижды обводили вокруг Колодца, после чего она кланялась Колодцу, мазала его маслом, бросала в Колодец зерно, хлеб, деньги.

Возле Колодца и с помощью колодезной воды лечили больных. Водой из нового Колодца мыли детей, чтобы они не плакали (рус.), поили бесплодных женщин (болг.), кропили людей и скот ради защиты от ведьм (чеш.). В воде, принесенной из трех Колодцев, знахарка могла увидеть болезнь или того, кто наслал порчу. При лечении бешенства больного водили к Колодцу: если он видел в Колодце свое отражение, то можно было рассчитывать на выздоровление, в противном случае болезнь считалась неизлечимой (макед.). В Колодец бросали предметы, символизирующие болезнь: горох, которым потерли лишай, коросту, завязанную в тряпочку (пол.); три ячменных зерна, которыми потерли ячмень на глазу (карпат). Чехи, считая, что лихорадки живут в Колодце, заговаривали у Колодца эту болезнь.

Как и другие водные источники, проруби, Колодец часто служил местом девичьих гаданий о будущем. На святках девушки бросали в Колодец первый блин, хлеб, кутью, заглядывали и кричали в Колодец, замыкали Колодец замком (восточные и западные славяне).

Согласно фольклорным мотивам, Колодец служит путем, ведущим в иной мир. В сербских эпических песнях Королевич Марко, по совету вилы заглядывая в Колодец, узнает час своей смерти."

www.pagan.ru

Как колодец, оформлена обложка нового альбома фолк-рок группы "Мельница". А в песне "Невеста Полоза" девушка просит милого не пускать её за водой (читай: к Колодцу), чтобы её не увёл к себе Змеиный Царь.

На фото: колодец в Форт Росс, основанном русскими в 1812г. на территории нынешнего штата Калифорния (Форт Росс оставался русским поселением до 1848г., теперь там музей).

понедельник, 04 декабря 2006

Всё любимое просто

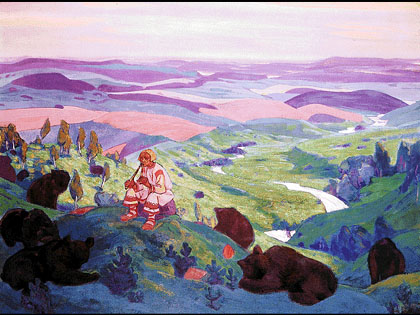

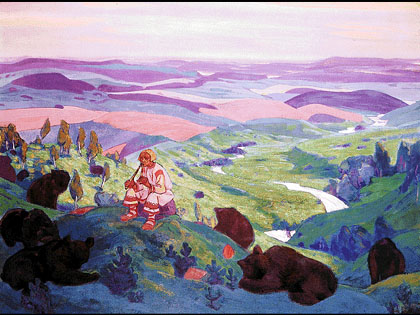

Именно картины этого художника являются исходниками большинства использующихся в сообществе аватар. Информацию о художнике и его картинах можно найти в сети по адресу vasil.lipetsk.ru

Северный орёл

Северный орёл

Всё любимое просто

Образ Авдотьи Рязаночки встречается в исторической песне, сложенной, по-видимому, в середине XIII века и с небольшими изменениями сохраненной севернорусскими сказителями вплоть до XX столетия. Песня начинается картиной татарского нашествия.

Славные старые король Бахмет турецкие

Воевал он на землю Российскую,

Добывал он старые Казаньгород подлесные.

Он-де стоял под городом

Со своей силой-армией

Много поры этой было, времени,

Да и разорил Казань "город подлесные,

Разорил Казань-де-город на пусто.

Он в Казани князей-бояр всех вырубил,

Да и княгинь-боярыней

Тех в живых побрал.

Полонил он народу многи тысячи,

Он повел-де в свою землю турейкую.

Здесь по крайней мере два анахронизма. Первый — «король турецкий» и «земля турецкая», второй — «Казань подлесная». Это поздние замены царя татарского и земли татарской и Рязани. Древняя песня была откликом на нашествие полчищ Батыя и на разорение Рязани в 1237 году. Рязань первой приняла на себя удары нашествия, подверглась страшному разгрому — это событие было описано в книжной «Повести о разорении Рязани Батыем», где наряду с точными летописными подробностями нашли место и на-родные песни. Повесть завершалась рассказом о возрождении Рязани: князь Ингварь Ингоревич «обнови землю Рязанскую, и церкви постави, и монастыри согради, и при-шельцы утеши, и люди собра». В народной песне тот же подвиг совершает простая «молодая женка» Авдотья Рязаночка (кстати, имя «Рязаночка» говорит о местах, где происходили события). Но делает она это совсем подругому. В песне немало сказочно-фантастического, необычайного. Вражеский царь на обратном пути ставит «заставы великие»: реки и озера глубокие, «чистые поля широкие, воров-разбойников» и «темны леса», наполненные «зверями лютыми». Авдотья Рязаночка одна осталась в городе. Она и отправляется в «землю турецкую» — «полону просить». Ей удается почти чудесным образом преодолеть препятствия. Она обращается к Бахмету:

Я осталася в Казани единешенька,

Я пришла, сударь, к тебе сама да изволила,

Не возможно ли будет отпустить мне народу сколько-нибудь пленного,

Хошь бы своего-то роду-племени?

Дальнейший диалог «короля» и «молодой женки» развивается в духе старых былин. Узнав о том, как искусно прошла Авдотья «заставы великие», и отдав должное тому, как умело она говорила с ним, Бахмет задает ей трудную задачу: только выполнив ее, она сможет увести с собой полон.

Да умей попросить у короля

полону-де головушки,

Да которой головушки боле век не нажить буде.

«Молодая женка» справляется с этой задачей, проявляя свойства сказочной или былинной «мудрой девы».

Я замуж выйду — да мужа наживу,

Да у мня буде свекор — стану звать батюшкой,

Да ли буде свекровка — стану звать матушкой,

А ведь буду у них снохою слыть;

Да поживу с мужем — да я сынка рожу,

Да воспою, вскормлю — у мня и сын буде,

Да стане меня звати матушкой;

Да я сынка женю да и сноху возьму —

Да буду ли я и свекровой слыть;

Да еще же я поживу с мужем —

Да и себе дочь рожу,

Да воспою, вскормлю — у мня и дочь буде,

Да стане меня звати матушкой.

Да дочку я замуж отдам —

Да и у меня и зять буде,

И буду я тещей слыть...

Таким образом, может быть, по словам Авдотьи, восстановлена вся большая семья — только в обновленном составе.

А не нажить-то мне той буде головушки —

Да милого-то братиа любимого,

И не видать-то мне братиа будет век и по веку.

Вот ключ к решению трудной задачи: всех родственников можно «нажить» — кроме родного брата. Ответ Авдотьи не только ве-рен, но и, оказывается, затрагивает самого Бахмета: он признается, что во время нашествия на Русь погиб его любимый брат.

Ты умела просить у короля полону ли головушки,

Да которой-то не нажить и век буде...

Ты бери-тко народ своей полоненые

Да уведи их в Казань до единого.

Да за твои-ты слова за учливые

Да ты бери себе золотой казны

Да в моей-то земли во турецкие,

Да ли только бери тебе сколько надобно.

Так, благодаря мудрому ответу Авдотья получает право увести на Русь «народ полоненые» в «Казань опустелую». Да она построила Казань-город наново, Да с той поры стала Казань-де славная, Да с той поры стала Казанъ-де богатая, Да и тут ли в Казани Авдотьино имя возвеличилось.,. Такова легенда о «молодой женке», совершившей чудо. В истинность происшедшего и в подлинность героини Древняя Русь верила твердо.

www.myfhology.narod.ru

Неизвестно, был ли у Авдотьи реальный прототип или же она - собирательный образ воительниц, воспитанных в Женских Домах знания.

Авдотья Рязаночка. Картина Константина Васильева.

Славные старые король Бахмет турецкие

Воевал он на землю Российскую,

Добывал он старые Казаньгород подлесные.

Он-де стоял под городом

Со своей силой-армией

Много поры этой было, времени,

Да и разорил Казань "город подлесные,

Разорил Казань-де-город на пусто.

Он в Казани князей-бояр всех вырубил,

Да и княгинь-боярыней

Тех в живых побрал.

Полонил он народу многи тысячи,

Он повел-де в свою землю турейкую.

Здесь по крайней мере два анахронизма. Первый — «король турецкий» и «земля турецкая», второй — «Казань подлесная». Это поздние замены царя татарского и земли татарской и Рязани. Древняя песня была откликом на нашествие полчищ Батыя и на разорение Рязани в 1237 году. Рязань первой приняла на себя удары нашествия, подверглась страшному разгрому — это событие было описано в книжной «Повести о разорении Рязани Батыем», где наряду с точными летописными подробностями нашли место и на-родные песни. Повесть завершалась рассказом о возрождении Рязани: князь Ингварь Ингоревич «обнови землю Рязанскую, и церкви постави, и монастыри согради, и при-шельцы утеши, и люди собра». В народной песне тот же подвиг совершает простая «молодая женка» Авдотья Рязаночка (кстати, имя «Рязаночка» говорит о местах, где происходили события). Но делает она это совсем подругому. В песне немало сказочно-фантастического, необычайного. Вражеский царь на обратном пути ставит «заставы великие»: реки и озера глубокие, «чистые поля широкие, воров-разбойников» и «темны леса», наполненные «зверями лютыми». Авдотья Рязаночка одна осталась в городе. Она и отправляется в «землю турецкую» — «полону просить». Ей удается почти чудесным образом преодолеть препятствия. Она обращается к Бахмету:

Я осталася в Казани единешенька,

Я пришла, сударь, к тебе сама да изволила,

Не возможно ли будет отпустить мне народу сколько-нибудь пленного,

Хошь бы своего-то роду-племени?

Дальнейший диалог «короля» и «молодой женки» развивается в духе старых былин. Узнав о том, как искусно прошла Авдотья «заставы великие», и отдав должное тому, как умело она говорила с ним, Бахмет задает ей трудную задачу: только выполнив ее, она сможет увести с собой полон.

Да умей попросить у короля

полону-де головушки,

Да которой головушки боле век не нажить буде.

«Молодая женка» справляется с этой задачей, проявляя свойства сказочной или былинной «мудрой девы».

Я замуж выйду — да мужа наживу,

Да у мня буде свекор — стану звать батюшкой,

Да ли буде свекровка — стану звать матушкой,

А ведь буду у них снохою слыть;

Да поживу с мужем — да я сынка рожу,

Да воспою, вскормлю — у мня и сын буде,

Да стане меня звати матушкой;

Да я сынка женю да и сноху возьму —

Да буду ли я и свекровой слыть;

Да еще же я поживу с мужем —

Да и себе дочь рожу,

Да воспою, вскормлю — у мня и дочь буде,

Да стане меня звати матушкой.

Да дочку я замуж отдам —

Да и у меня и зять буде,

И буду я тещей слыть...

Таким образом, может быть, по словам Авдотьи, восстановлена вся большая семья — только в обновленном составе.

А не нажить-то мне той буде головушки —

Да милого-то братиа любимого,

И не видать-то мне братиа будет век и по веку.

Вот ключ к решению трудной задачи: всех родственников можно «нажить» — кроме родного брата. Ответ Авдотьи не только ве-рен, но и, оказывается, затрагивает самого Бахмета: он признается, что во время нашествия на Русь погиб его любимый брат.

Ты умела просить у короля полону ли головушки,

Да которой-то не нажить и век буде...

Ты бери-тко народ своей полоненые

Да уведи их в Казань до единого.

Да за твои-ты слова за учливые

Да ты бери себе золотой казны

Да в моей-то земли во турецкие,

Да ли только бери тебе сколько надобно.

Так, благодаря мудрому ответу Авдотья получает право увести на Русь «народ полоненые» в «Казань опустелую». Да она построила Казань-город наново, Да с той поры стала Казань-де славная, Да с той поры стала Казанъ-де богатая, Да и тут ли в Казани Авдотьино имя возвеличилось.,. Такова легенда о «молодой женке», совершившей чудо. В истинность происшедшего и в подлинность героини Древняя Русь верила твердо.

www.myfhology.narod.ru

Неизвестно, был ли у Авдотьи реальный прототип или же она - собирательный образ воительниц, воспитанных в Женских Домах знания.

Авдотья Рязаночка. Картина Константина Васильева.

Мара Минина (www.maara.narod.ru) рассказывает, что это "классический пример кощуна, через столетия превратившегося в сказку.

По пути в тридевятое царство, тридесятое государство видит Иван-Царевич (дурак, рыбак, далее по месту) - стоит перед ним избушка на курьих ножках.

Далее следует известный сакральный текст:

- Избушка, избушка, стань по-старому, как мать поставила, к лесу - задом, ко мне - передом!

Избушка поворачивается, путник заходит внутрь и видит, что "в избушке Баба-Яга, Костяная Нога, лежит из угла в угол, нос в потолок врос".

Оставим пока на совести рассказчика проблему размещения лишнего тела в столь тесном пространстве. Следом в каноническом тексте сказки идет весьма знаковый диалог:

Баба-Яга:

- До сих пор русского духу видом не видано, слыхом не слыхано, а нынче русский дух по свету шляется, сам в нос бросается! Чего тебе надобно, добрый молодец? Дело пытаешь, аль от дела лытаешь?

Иван:

- Ты бы меня, старая карга (бабушка, милашка...) сначала бы накормила, напоила, в баньке попарила, а потом бы и расспрашивала!

После чего хозяйка, как правило, следует законам гостеприимства, а дальше сюжет уже варьируется. Или Баба-Яга искренне помогает путнику, или в последствии мелко либо крупно вредит ему, но отказать в требуемой информации в любом случае не решается.

Если внимательно присмотреться к сюжету этой канонической сказки, можно понять, что речь идет о путешествии в царство мертвых, в Навь. Здесь подробно описаны правила прохода в мир, запретный для живых. На "мир иной" в первую очередь указывает сакральное число "тридевять", три девятки. Три десятки, идущие следом, подчеркивают материальность существования Нави. Впрочем, именно сейчас речь не о магии чисел, это, скорее, иллюстрация.

Итак, что же это за избушка, мимо которой в тридевятое царство не пройти, обязательно нужно с хозяйкой поговорить? Избушка, дом...

ДОМОВИНА. На севере Руси существовал обычай хоронить умерших на перекрестках лесных дорог, устанавливая гроб-домовину , выполненный в виде стилизованного жилища, на высокие еловые пни. Вот откуда "куриные ноги". То, что в своем привычном состоянии избушка стоит передом к лесу - тоже понятно. Умерший (лежащий из угла в угол носом в потолок и при костяной ноге, да и не только ноге) уже не принадлежит миру людей. А лес, особенно северная глухая чащоба - пространство, где человек лишь гость. Кроме того, предок, ушедший в мир Нави, становился охранником путей между мирами. Не зря погосты ставили близ дороги перед въездом в селище - предки охраняли потомков от всевозможной нечисти.

Происхождение дивного имечка Бабы-Яги обсуждалось учеными и дилетантами неоднократно. Мне больше нравится сам ритуал разговора. Баба-Яга достаточно агрессивно встречает путника, зашедшего слишком далеко. "Русский дух", дух жизни, живого человека раздражает охранника царства мертвых. И что делает Иван? Он не просто напоминает правила обращения с гостем. Он просит НАКОРМИТЬ. То есть, имеет место некий пароль - "Я буду есть твою пищу, пищу твоего мира, следовательно, я не враг, а гость". Как уж он там ел - уточнить сложно... В принципе, в лесную домовину при захоронении пищу ставили, так что, возможно, подразумевалось, что запасец у Бабы-Яги имеется.

И вот после такого "вручения вверительных грамот" Иван и получает пропуск в царство Нави. В некоторых сюжетах есть еще схватка Ивана с Бабой-Ягой. Сначала приходится бороться с мертвецом. Но в итоге все сводится к ритуальному угощению, как подтверждению лояльности... Именно в кощунах рассказывалось об устройстве мира, о правилах поведения во всех трех мирах, о том, как между мирами пройти и живым остаться".

По пути в тридевятое царство, тридесятое государство видит Иван-Царевич (дурак, рыбак, далее по месту) - стоит перед ним избушка на курьих ножках.

Далее следует известный сакральный текст:

- Избушка, избушка, стань по-старому, как мать поставила, к лесу - задом, ко мне - передом!

Избушка поворачивается, путник заходит внутрь и видит, что "в избушке Баба-Яга, Костяная Нога, лежит из угла в угол, нос в потолок врос".

Оставим пока на совести рассказчика проблему размещения лишнего тела в столь тесном пространстве. Следом в каноническом тексте сказки идет весьма знаковый диалог:

Баба-Яга:

- До сих пор русского духу видом не видано, слыхом не слыхано, а нынче русский дух по свету шляется, сам в нос бросается! Чего тебе надобно, добрый молодец? Дело пытаешь, аль от дела лытаешь?

Иван:

- Ты бы меня, старая карга (бабушка, милашка...) сначала бы накормила, напоила, в баньке попарила, а потом бы и расспрашивала!

После чего хозяйка, как правило, следует законам гостеприимства, а дальше сюжет уже варьируется. Или Баба-Яга искренне помогает путнику, или в последствии мелко либо крупно вредит ему, но отказать в требуемой информации в любом случае не решается.

Если внимательно присмотреться к сюжету этой канонической сказки, можно понять, что речь идет о путешествии в царство мертвых, в Навь. Здесь подробно описаны правила прохода в мир, запретный для живых. На "мир иной" в первую очередь указывает сакральное число "тридевять", три девятки. Три десятки, идущие следом, подчеркивают материальность существования Нави. Впрочем, именно сейчас речь не о магии чисел, это, скорее, иллюстрация.

Итак, что же это за избушка, мимо которой в тридевятое царство не пройти, обязательно нужно с хозяйкой поговорить? Избушка, дом...

ДОМОВИНА. На севере Руси существовал обычай хоронить умерших на перекрестках лесных дорог, устанавливая гроб-домовину , выполненный в виде стилизованного жилища, на высокие еловые пни. Вот откуда "куриные ноги". То, что в своем привычном состоянии избушка стоит передом к лесу - тоже понятно. Умерший (лежащий из угла в угол носом в потолок и при костяной ноге, да и не только ноге) уже не принадлежит миру людей. А лес, особенно северная глухая чащоба - пространство, где человек лишь гость. Кроме того, предок, ушедший в мир Нави, становился охранником путей между мирами. Не зря погосты ставили близ дороги перед въездом в селище - предки охраняли потомков от всевозможной нечисти.

Происхождение дивного имечка Бабы-Яги обсуждалось учеными и дилетантами неоднократно. Мне больше нравится сам ритуал разговора. Баба-Яга достаточно агрессивно встречает путника, зашедшего слишком далеко. "Русский дух", дух жизни, живого человека раздражает охранника царства мертвых. И что делает Иван? Он не просто напоминает правила обращения с гостем. Он просит НАКОРМИТЬ. То есть, имеет место некий пароль - "Я буду есть твою пищу, пищу твоего мира, следовательно, я не враг, а гость". Как уж он там ел - уточнить сложно... В принципе, в лесную домовину при захоронении пищу ставили, так что, возможно, подразумевалось, что запасец у Бабы-Яги имеется.

И вот после такого "вручения вверительных грамот" Иван и получает пропуск в царство Нави. В некоторых сюжетах есть еще схватка Ивана с Бабой-Ягой. Сначала приходится бороться с мертвецом. Но в итоге все сводится к ритуальному угощению, как подтверждению лояльности... Именно в кощунах рассказывалось об устройстве мира, о правилах поведения во всех трех мирах, о том, как между мирами пройти и живым остаться".

воскресенье, 03 декабря 2006

Человеческие праотцы

пятница, 01 декабря 2006

Всё любимое просто

[B]Эта запись будет дорабатываться[/B]

Один из самых интересных археологических заповедников в нашей стране находится в пятнадцати километрах от Смоленска на берегу Днепра около деревни Гнёздово.

Этот комплекс включает в себя городище 10-11 веков с прилегающими поселениями и, что самое интересное, около четырёх с половиной тысяч курганов со скандинавскими, славянскими и балтскими погребениями, что делает Гнёздово уникальным местом. Парадоксально, но факт - такого количества скандинавских курганов нет больше ни в одном месте в мире: ни в Швеции, ни в Норвегии, ни в Дании, ни во Франции, ни на Британских островах. Поселение это хоть и не было крупным (постоянное население даже в период наибольшего расцвета вряд ли насчитывало более восьмисот человек), но было исключительно богатым торговым и ремесленным центром на пути «из варяг в греки», что нашло отражение в тех погребениях и кладах, которые были найдены здесь археологами.

Обнаружено оно было совершенно случайно. В 1867 году в этом месте прокладывали железную дорогу Москва-Варшава. По какой-то удивительной иронии судьбы одна колея прошла прямо по центру Гнёздовского городища, и рабочие обнаружили россыпь серебряных ювелирных изделий и монет, которые впоследствии получили название Большого Гнёздовского клада. Сейчас этот клад выставляется в Эрмитаже, но представляет не единовременную находку, а серию вещей, найденную в нескольких местах недалеко друг от друга в течение строительства железной дороги. Объединены они были уже в канцелярии Смоленского губернатора и отправлены в Санкт-Петербургскую археологическую комиссию. После этой находки обратили внимание и на курганы, и в 1874 году начались систематические раскопки. Раскопали около пятнадцати курганов, которые оживили профессиональный интерес к памятнику, и раскопки расширились. С 1880 года учёный секретарь Исторического музея Владимир Ильич Сизов раскопал около четырёхсот курганов, итогом чего стала вышедшая в 1902 году первая научная монография о Гнёздове. В ней впервые был отмечен неоднородный в этническом плане состав населения города, и его очень высокоразвитое ремесло. Ремесленники Гнёздова действительно изготавливали и высококачественные ювелирные изделия, и оружие и многое другое. Кроме того, уже тогда стало ясно, что значительную часть

населения Гнёздова составляли скандинавы, как дружинники, так и торговцы.

К началу первой мировой войны были раскопаны так называемые «большие курганы», которых не более десятка, и в которых находились погребения очень знатных воинов. Некоторые из них были похоронены в ладье.

В 1949 году Даниилом Антоновичем Авдусиным, тогда аспирантом МГУ, а впоследствии одним из известнейших советских археологов, была организована Смоленская археологическая экспедиция, которая до настоящего времени раскопала более семисот курганов и значительную часть поселения. Всего в разное время археологами было раскопано 1190 курганов, то есть значительно менее половины.

Однако найти при этом совсем не тронутый курган в Гнёздово очень сложно. Как и везде, их раскапывали любители лёгкой наживы, начиная с периода средневековья. Да и сейчас проблема «чёрных археологов» существует. Курганы пытаются раскапывать, используя как примитивные лопаты, так и самые современные металлоискатели. Делается это, как правило, до начала официального археологического сезона, то есть весной. Археологическая экспедиция начинает свою работу только в июне.

То, что «пираты» так активны, легко объяснимо. В Гнёздово действительно можно найти очень богатые клады. Последний крупный клад экспедиция нашла в 1993 году. В нём было более сотни серебряных монет и украшений. Монеты - арабские дирхемы, которые чеканились во многих городах Халифата (в Самарканде, Ташкенте, Багдаде), и были в то время уникальной международной валютой для всей Европы. Украшения очень разные. Это и пуговицы с декором в технике скани, и височные кольца (в основном моравского типа), и скандинавские амулеты в виде молота бога Тора, валькирий, дракона Фафнира, месяца (так называемые «лунницы»), или просто медальоны, украшенные процарапанной руной. Есть уникальные вещи. Например один из первых скандинавских христианских крестов, который в другом ракурсе напоминает молот Тора. То есть варяг, только что принявший христианство, с помощью этого талисмана не только искал покровительства у Иисуса, но и не хотел ссориться со своими традиционными богами.

Почему же это поселение было столь богатым? Гипотез немало. Наиболее вероятно то, что Гнёздово служило местом остановки для дружины, собиравшей полюдье с князем. (Полюдье – система сбора налога с населения Киевской Руси, при которой князь во главе с дружиной зимой объезжает княжество, а в специальные заставы для сбора налога к нему стекается население для уплаты податей. Газета.) Здесь происходил обмен товаров, здесь дружинники могли тратить свои деньги на предметы роскоши или оружие. Это позволяло аккумулировать богатства и купцам, и воинам.

Кроме того, Гнёздово занимало очень выгодное стратегическое положение на пути из «варяг в греки». Путь этот начинался в Финском заливе, потом через Неву шёл в Ладожское озеро. Дальше по Волхову вверх в озеро Ильмень, потом вверх по Ловати, из неё в Западную Двину, по которой надо было проплыть небольшой отрезок. Затем по левым притокам Западной Двины надо было подняться чуть вверх, и перейти в правые притоки Днепра. Гнёздово стоит уже на Днепре. Самая трудная часть пути оставалась позади. Впереди путешественников ждал спуск по течению Днепра, что не очень трудно, и лишь два волока: у современной Орши, и в Запорожье.

Один из самых интересных археологических заповедников в нашей стране находится в пятнадцати километрах от Смоленска на берегу Днепра около деревни Гнёздово.

Этот комплекс включает в себя городище 10-11 веков с прилегающими поселениями и, что самое интересное, около четырёх с половиной тысяч курганов со скандинавскими, славянскими и балтскими погребениями, что делает Гнёздово уникальным местом. Парадоксально, но факт - такого количества скандинавских курганов нет больше ни в одном месте в мире: ни в Швеции, ни в Норвегии, ни в Дании, ни во Франции, ни на Британских островах. Поселение это хоть и не было крупным (постоянное население даже в период наибольшего расцвета вряд ли насчитывало более восьмисот человек), но было исключительно богатым торговым и ремесленным центром на пути «из варяг в греки», что нашло отражение в тех погребениях и кладах, которые были найдены здесь археологами.

Обнаружено оно было совершенно случайно. В 1867 году в этом месте прокладывали железную дорогу Москва-Варшава. По какой-то удивительной иронии судьбы одна колея прошла прямо по центру Гнёздовского городища, и рабочие обнаружили россыпь серебряных ювелирных изделий и монет, которые впоследствии получили название Большого Гнёздовского клада. Сейчас этот клад выставляется в Эрмитаже, но представляет не единовременную находку, а серию вещей, найденную в нескольких местах недалеко друг от друга в течение строительства железной дороги. Объединены они были уже в канцелярии Смоленского губернатора и отправлены в Санкт-Петербургскую археологическую комиссию. После этой находки обратили внимание и на курганы, и в 1874 году начались систематические раскопки. Раскопали около пятнадцати курганов, которые оживили профессиональный интерес к памятнику, и раскопки расширились. С 1880 года учёный секретарь Исторического музея Владимир Ильич Сизов раскопал около четырёхсот курганов, итогом чего стала вышедшая в 1902 году первая научная монография о Гнёздове. В ней впервые был отмечен неоднородный в этническом плане состав населения города, и его очень высокоразвитое ремесло. Ремесленники Гнёздова действительно изготавливали и высококачественные ювелирные изделия, и оружие и многое другое. Кроме того, уже тогда стало ясно, что значительную часть

населения Гнёздова составляли скандинавы, как дружинники, так и торговцы.

К началу первой мировой войны были раскопаны так называемые «большие курганы», которых не более десятка, и в которых находились погребения очень знатных воинов. Некоторые из них были похоронены в ладье.

В 1949 году Даниилом Антоновичем Авдусиным, тогда аспирантом МГУ, а впоследствии одним из известнейших советских археологов, была организована Смоленская археологическая экспедиция, которая до настоящего времени раскопала более семисот курганов и значительную часть поселения. Всего в разное время археологами было раскопано 1190 курганов, то есть значительно менее половины.

Однако найти при этом совсем не тронутый курган в Гнёздово очень сложно. Как и везде, их раскапывали любители лёгкой наживы, начиная с периода средневековья. Да и сейчас проблема «чёрных археологов» существует. Курганы пытаются раскапывать, используя как примитивные лопаты, так и самые современные металлоискатели. Делается это, как правило, до начала официального археологического сезона, то есть весной. Археологическая экспедиция начинает свою работу только в июне.

То, что «пираты» так активны, легко объяснимо. В Гнёздово действительно можно найти очень богатые клады. Последний крупный клад экспедиция нашла в 1993 году. В нём было более сотни серебряных монет и украшений. Монеты - арабские дирхемы, которые чеканились во многих городах Халифата (в Самарканде, Ташкенте, Багдаде), и были в то время уникальной международной валютой для всей Европы. Украшения очень разные. Это и пуговицы с декором в технике скани, и височные кольца (в основном моравского типа), и скандинавские амулеты в виде молота бога Тора, валькирий, дракона Фафнира, месяца (так называемые «лунницы»), или просто медальоны, украшенные процарапанной руной. Есть уникальные вещи. Например один из первых скандинавских христианских крестов, который в другом ракурсе напоминает молот Тора. То есть варяг, только что принявший христианство, с помощью этого талисмана не только искал покровительства у Иисуса, но и не хотел ссориться со своими традиционными богами.

Почему же это поселение было столь богатым? Гипотез немало. Наиболее вероятно то, что Гнёздово служило местом остановки для дружины, собиравшей полюдье с князем. (Полюдье – система сбора налога с населения Киевской Руси, при которой князь во главе с дружиной зимой объезжает княжество, а в специальные заставы для сбора налога к нему стекается население для уплаты податей. Газета.) Здесь происходил обмен товаров, здесь дружинники могли тратить свои деньги на предметы роскоши или оружие. Это позволяло аккумулировать богатства и купцам, и воинам.

Кроме того, Гнёздово занимало очень выгодное стратегическое положение на пути из «варяг в греки». Путь этот начинался в Финском заливе, потом через Неву шёл в Ладожское озеро. Дальше по Волхову вверх в озеро Ильмень, потом вверх по Ловати, из неё в Западную Двину, по которой надо было проплыть небольшой отрезок. Затем по левым притокам Западной Двины надо было подняться чуть вверх, и перейти в правые притоки Днепра. Гнёздово стоит уже на Днепре. Самая трудная часть пути оставалась позади. Впереди путешественников ждал спуск по течению Днепра, что не очень трудно, и лишь два волока: у современной Орши, и в Запорожье.

четверг, 30 ноября 2006

cair vith, lastal hain canel?

"Сивер ставит ледяные столбы на Руси",

официальное Предзимье

в этот день зиму закатывали,

по снегу кувырком кататься нужно было,

и чем дальше колесом прокатишься, тем крепче, ядрёней да здоровей зима будет.

а покатишься с остановками - так и будут то морозы, то оттепели,

а вообще каков день-такова и зима.

официальное Предзимье

в этот день зиму закатывали,

по снегу кувырком кататься нужно было,

и чем дальше колесом прокатишься, тем крепче, ядрёней да здоровей зима будет.

а покатишься с остановками - так и будут то морозы, то оттепели,

а вообще каков день-такова и зима.

среда, 29 ноября 2006

http://www.realmusic.ru/play/file/h...oron_140611.mp3

Текст:

читать дальше

По музыке - добрый русский рок-н-ролл, а так - почти фолковая группа =:)

Текст:

читать дальше

По музыке - добрый русский рок-н-ролл, а так - почти фолковая группа =:)

Наверное, лучшие слова о родном городе основательниц этого сообщества, сказанные не-смолянкой. Статья взята из газеты "Саратовские вести" http://www.sarvesti.ru.

Под крылом птицы Гамаюн

Почему великой предсказательнице Кассандре люди никогда не верили, хотя сбывались все ее пророчества, а Нострадамуса, катрены которого не могут толком расшифровать до сих пор, носят на руках уже пятое столетие? Почему молодой, мало чем примечательный город Иваново входит в Золотое Кольцо, а потрясающий Смоленск с тысячелетней историей ассоциируется у рядового обывателя скорее с обычным провинциальным городом?

Вопросы риторические, и лучше ими не задаваться, а поехать в Смоленск, восстановив для себя историческую справедливость хотя бы отчасти...

Смоленск входит в число самых древних и красивых городов России (впервые упоминается в 863 году в Устюжной летописи) и по количеству памятников домонгольского зодчества находится на третьем месте после Киева и Великого Новгорода. Свято-Успенский собор города считается одним из самых красивых православных храмов Европы, а Смоленский кремль занимает первое место в России по военной значимости и фортификационным показателям, оставив далеко позади своего московского собрата.

Смоленск невероятно красив и необычен благодаря своему почти горному ландшафту. После Великой Отечественной от города не осталось почти ничего. Но Смоленск, как и, например, Варшава, восстал из пепла почти во всем былом великолепии. Прошлые века оживают здесь целыми улицами, подмигивают необычайно человечными памятниками, широко улыбаются лентой крепостной стены, величественно кивают древнейшими соборами. А глубокие овраги, которыми город причудливо изрезан, кажутся веселыми морщинками на лице доброго старца...

Когда-то здесь проходила западная граница Русского государства, которая, естественно, требовала защиты. Почти одновременно с возведением Белгородской засечной черты (сеть крепостей на юге страны) начинается грандиозное строительство смоленской крепостной стены. До наших дней добрались только ее 18 башен, которые смотрятся потрясающе.

К сожалению, деревянных церквей в Смоленске не осталось, зато здесь есть три бесценных храма домонгольского периода, причем все — действующие. Самая красивая и внушительная из них — церковь Михаила Архангела (Свирская). Храм Петра и Павла (1146 год) из красного кирпича расположен так близко от вокзала, что тягучие, как мед, речи батюшки иногда заглушаются беспристрастным голосом перронного диктора, в результате чего получается примерно следующее: «Господь на-аш... прибывает на вторую платформу... Господи поми-илуй... уважаемые пассажиры...». Третья церковь — Иоанно-Богословская (1173 год) — находится на левом берегу Днепра, у «нового» моста. Но храм столько раз перестраивали, что от первоначального вида мало что осталось.

Успенский кафедральный собор, заложенный в 1101 году Владимиром Мономахом, стоит на огромной Соборной горе, виден всему городу почти отовсюду и внушает трепет даже гностикам и атеистам. В этом храме находилась Смоленская чудотворная икона Божией Матери, написанная, по преданию, евангелистом Лукой. Пропутешествовав в течение двух тысяч лет по Палестине и Византии, около 300 лет она находилась в Смоленске. А в 1941 году она пропала... и дальнейшая судьба ее неизвестна. Теперь вместо нее копия середины XVI века со знаменитой Чудотворной иконы Одигитрии Смоленской, которую привез сюда Борис Годунов.

На гербе Смоленска, утверждённом в 1780 году, изображена черная пушка на золотом лафете, а на пушке райская птица. Жители Смоленска нежно называют ее Гамаюн - это одна из трех вещих птиц, которая подает надежду (Силин - радуется, а Алканост - печалится). Надежда, пожалуй, самое главное, что хранило Смоленск многие века беспрерывных войн. И, возможно, благодаря птице Гамаюн город не сломался, не исчез с карты мира, а ведет очень сносное существование и одаривает туристов неожиданными подарками-достопримечательностями.

Роль Арбата в Смоленске играет вымощенная камнем улица Ленина. Здесь множество кафе и ресторанов, несколько интересных музеев, а также просто чарующая атмосфера старинного города. Встречаются и другие достопримечательности: скажем, бывшая лютеранская кирха с двумя домами по бокам от нее. Нельзя пройти и мимо исторического музея, занимающего здание, где когда-то торговала своими знаменитыми швейными машинками фирма «Зингер». Исторические музеи всегда интересны заезжему туристу, но если традиционно они выставляют эпохальные атрибуты своего времени, то этот завораживает бытовыми деталями далекого прошлого, которые кажутся гораздо любопытнее и удивительнее (например, специально оставленная археологами нетронутой кубышка с бумажными банкнотами из старинного клада...).

Площадь Ленина, окруженная шикарными зданиями почтамта, Дворянского собрания и Драматического театра, выводит к прелестному парку Блонье. Можно не искать французских корней в этом слове - оно исконно русское и означает околицу, окраину города. Хроники упоминают его еще в 1780 году, хотя официально он был заложен на 50 лет позже. Украшение Блонье — бесспорно, памятник гениальному композитору Михаилу Глинке. Средства на строительство собирали по всей России. Памятник в 1885 году сделал скульптор А. Бок, которого эта работа прославила. Не меньше эмоций вызывает совершенно оригинальная ажурная решетка, составленная из нот оперы Глинки «Иван Сусанин».

Кстати, о памятниках. Мы еще не привыкли к «бытовым» скульптурам фонарщиков или знаменитых сказочников, бродящих по тротуарам и сидящим на обычных скамейках в парке, - такие «памятники» зародились в Европе и только теперь медленно проникают в нашу городскую культуру. Однако в Смоленске на площади Смирнова есть место, которое вызывает изумление и улыбку у тех, кто видит его впервые. Это памятник (также установленный на всенародно собранные деньги) весёлому и неунывающему солдату Василию Теркину (держись, Швейк!), где он вот уже 10 лет ведет неторопливый разговор со своим создателем, смолянином Александром Твардовским.

Но вернемся к Блонье. Справа от него на старинных земляных укреплениях расположился городской парк с завораживающим ландшафтом - валы, пруд, мостики, многочисленные монументы, посвящённые войне 1812 года... И всё это «оторочено» крепостной стеной.

По Смоленску можно бродить долго, и всегда есть шанс свернуть в уютный переулок, который выведет к неожиданному месту. Это может быть слегка поникший планетарий в церковном здании, затерянный в старых жилых кварталах, или неописуемо восхитительный, но изрядно ветхий особняк, где расположился музей великого скульптора С. Коненкова (1874-1971) - тоже, кстати, местного уроженца. Вообще, Смоленщина сильно обогатила культуру и науку России. Вот только некоторые славные имена, вышедшие отсюда: писатель-дипломат Грибоедов, космонавт Гагарин, путешественник Пржевальский, адмирал Нахимов (о Глинке и Твардовском я уже упоминала)... Отрадно заметить, что Смоленский музей-заповедник, основанный еще в 1888 году, помимо заботы о культурно-исторических архивах общего характера делает всё возможное для сохранения памяти о вышеперечисленных людях. В области работают мемориальные дома-музеи и усадьбы, где они родились и жили.

Александра Кульчицкая

Под крылом птицы Гамаюн

Почему великой предсказательнице Кассандре люди никогда не верили, хотя сбывались все ее пророчества, а Нострадамуса, катрены которого не могут толком расшифровать до сих пор, носят на руках уже пятое столетие? Почему молодой, мало чем примечательный город Иваново входит в Золотое Кольцо, а потрясающий Смоленск с тысячелетней историей ассоциируется у рядового обывателя скорее с обычным провинциальным городом?

Вопросы риторические, и лучше ими не задаваться, а поехать в Смоленск, восстановив для себя историческую справедливость хотя бы отчасти...

Смоленск входит в число самых древних и красивых городов России (впервые упоминается в 863 году в Устюжной летописи) и по количеству памятников домонгольского зодчества находится на третьем месте после Киева и Великого Новгорода. Свято-Успенский собор города считается одним из самых красивых православных храмов Европы, а Смоленский кремль занимает первое место в России по военной значимости и фортификационным показателям, оставив далеко позади своего московского собрата.

Смоленск невероятно красив и необычен благодаря своему почти горному ландшафту. После Великой Отечественной от города не осталось почти ничего. Но Смоленск, как и, например, Варшава, восстал из пепла почти во всем былом великолепии. Прошлые века оживают здесь целыми улицами, подмигивают необычайно человечными памятниками, широко улыбаются лентой крепостной стены, величественно кивают древнейшими соборами. А глубокие овраги, которыми город причудливо изрезан, кажутся веселыми морщинками на лице доброго старца...

Когда-то здесь проходила западная граница Русского государства, которая, естественно, требовала защиты. Почти одновременно с возведением Белгородской засечной черты (сеть крепостей на юге страны) начинается грандиозное строительство смоленской крепостной стены. До наших дней добрались только ее 18 башен, которые смотрятся потрясающе.

К сожалению, деревянных церквей в Смоленске не осталось, зато здесь есть три бесценных храма домонгольского периода, причем все — действующие. Самая красивая и внушительная из них — церковь Михаила Архангела (Свирская). Храм Петра и Павла (1146 год) из красного кирпича расположен так близко от вокзала, что тягучие, как мед, речи батюшки иногда заглушаются беспристрастным голосом перронного диктора, в результате чего получается примерно следующее: «Господь на-аш... прибывает на вторую платформу... Господи поми-илуй... уважаемые пассажиры...». Третья церковь — Иоанно-Богословская (1173 год) — находится на левом берегу Днепра, у «нового» моста. Но храм столько раз перестраивали, что от первоначального вида мало что осталось.

Успенский кафедральный собор, заложенный в 1101 году Владимиром Мономахом, стоит на огромной Соборной горе, виден всему городу почти отовсюду и внушает трепет даже гностикам и атеистам. В этом храме находилась Смоленская чудотворная икона Божией Матери, написанная, по преданию, евангелистом Лукой. Пропутешествовав в течение двух тысяч лет по Палестине и Византии, около 300 лет она находилась в Смоленске. А в 1941 году она пропала... и дальнейшая судьба ее неизвестна. Теперь вместо нее копия середины XVI века со знаменитой Чудотворной иконы Одигитрии Смоленской, которую привез сюда Борис Годунов.

На гербе Смоленска, утверждённом в 1780 году, изображена черная пушка на золотом лафете, а на пушке райская птица. Жители Смоленска нежно называют ее Гамаюн - это одна из трех вещих птиц, которая подает надежду (Силин - радуется, а Алканост - печалится). Надежда, пожалуй, самое главное, что хранило Смоленск многие века беспрерывных войн. И, возможно, благодаря птице Гамаюн город не сломался, не исчез с карты мира, а ведет очень сносное существование и одаривает туристов неожиданными подарками-достопримечательностями.

Роль Арбата в Смоленске играет вымощенная камнем улица Ленина. Здесь множество кафе и ресторанов, несколько интересных музеев, а также просто чарующая атмосфера старинного города. Встречаются и другие достопримечательности: скажем, бывшая лютеранская кирха с двумя домами по бокам от нее. Нельзя пройти и мимо исторического музея, занимающего здание, где когда-то торговала своими знаменитыми швейными машинками фирма «Зингер». Исторические музеи всегда интересны заезжему туристу, но если традиционно они выставляют эпохальные атрибуты своего времени, то этот завораживает бытовыми деталями далекого прошлого, которые кажутся гораздо любопытнее и удивительнее (например, специально оставленная археологами нетронутой кубышка с бумажными банкнотами из старинного клада...).

Площадь Ленина, окруженная шикарными зданиями почтамта, Дворянского собрания и Драматического театра, выводит к прелестному парку Блонье. Можно не искать французских корней в этом слове - оно исконно русское и означает околицу, окраину города. Хроники упоминают его еще в 1780 году, хотя официально он был заложен на 50 лет позже. Украшение Блонье — бесспорно, памятник гениальному композитору Михаилу Глинке. Средства на строительство собирали по всей России. Памятник в 1885 году сделал скульптор А. Бок, которого эта работа прославила. Не меньше эмоций вызывает совершенно оригинальная ажурная решетка, составленная из нот оперы Глинки «Иван Сусанин».

Кстати, о памятниках. Мы еще не привыкли к «бытовым» скульптурам фонарщиков или знаменитых сказочников, бродящих по тротуарам и сидящим на обычных скамейках в парке, - такие «памятники» зародились в Европе и только теперь медленно проникают в нашу городскую культуру. Однако в Смоленске на площади Смирнова есть место, которое вызывает изумление и улыбку у тех, кто видит его впервые. Это памятник (также установленный на всенародно собранные деньги) весёлому и неунывающему солдату Василию Теркину (держись, Швейк!), где он вот уже 10 лет ведет неторопливый разговор со своим создателем, смолянином Александром Твардовским.

Но вернемся к Блонье. Справа от него на старинных земляных укреплениях расположился городской парк с завораживающим ландшафтом - валы, пруд, мостики, многочисленные монументы, посвящённые войне 1812 года... И всё это «оторочено» крепостной стеной.

По Смоленску можно бродить долго, и всегда есть шанс свернуть в уютный переулок, который выведет к неожиданному месту. Это может быть слегка поникший планетарий в церковном здании, затерянный в старых жилых кварталах, или неописуемо восхитительный, но изрядно ветхий особняк, где расположился музей великого скульптора С. Коненкова (1874-1971) - тоже, кстати, местного уроженца. Вообще, Смоленщина сильно обогатила культуру и науку России. Вот только некоторые славные имена, вышедшие отсюда: писатель-дипломат Грибоедов, космонавт Гагарин, путешественник Пржевальский, адмирал Нахимов (о Глинке и Твардовском я уже упоминала)... Отрадно заметить, что Смоленский музей-заповедник, основанный еще в 1888 году, помимо заботы о культурно-исторических архивах общего характера делает всё возможное для сохранения памяти о вышеперечисленных людях. В области работают мемориальные дома-музеи и усадьбы, где они родились и жили.

Александра Кульчицкая

Всё любимое просто

http://www.nasled.org/forum/viewtopic.php?p=5481

На этом ресурсе наткнулась на интересную тему. Оказывается, в русских сказках животные-помощники были трёх видов: звери, птицы и змеи. И каждый вид всегда оказывает помощь каким-то определённым способом.

Змеи не оказывают конкретную помощь по ситуации, но одаривают волшебной силой, делятся информацией, предсказывают.

Птицы следуют своеобразному критерию справедливости: одно доброе дело в обмен на одно доброе дело, так же со злыми делами. В качестве примера можно вспомнить след. эпизод: "охотник три раза наводил на орла ружье, но в итоге пощадил его. Выходил, выкормил... Орел же в момент расчета три раза сбрасывает человека и ловит не дав умереть. "За зло сочлися, давай теперь за добро сочтемся..."

Классический помощник из звериного царства - Серый Волк, служивший Ивану-Царевичу.

На этом ресурсе наткнулась на интересную тему. Оказывается, в русских сказках животные-помощники были трёх видов: звери, птицы и змеи. И каждый вид всегда оказывает помощь каким-то определённым способом.

Змеи не оказывают конкретную помощь по ситуации, но одаривают волшебной силой, делятся информацией, предсказывают.

Птицы следуют своеобразному критерию справедливости: одно доброе дело в обмен на одно доброе дело, так же со злыми делами. В качестве примера можно вспомнить след. эпизод: "охотник три раза наводил на орла ружье, но в итоге пощадил его. Выходил, выкормил... Орел же в момент расчета три раза сбрасывает человека и ловит не дав умереть. "За зло сочлися, давай теперь за добро сочтемся..."

Классический помощник из звериного царства - Серый Волк, служивший Ивану-Царевичу.

вторник, 28 ноября 2006

Всё любимое просто

Крът, Кродо, Крот - сын Сытиврата, бог жертвенных мест, отец Сварога согласно "Mater Verborum", также отождествлялся с Сатурном. Вероятно, "крады" и есть то, за чем следит сей древний бог. Остатки культа Кродо были застигнуты в Гарце. Истукан Кродов стоял на высокой, лесом поросшей горе. Это был старик с обнаженной головой, голыми ногами он стоял на рыбе, опоясан был шерстяною белой повязкою, держал в одной руке колесо, а в другой сосуд с цветами и плодами (dey grote Duvel tour Harzborg). Связан с культом предков и сжигания трупов, чествовался вендами на Радуницу - 9 марта и на 1 мая. Известна поговорка у хорватов "не все пойдем в Кротово царство, иные к черту". Напрашивается аналогия с островами Блаженных, где властвует Крон и пребывают тени лучших из героев и титанов. Корочун, Карачун - сезонный бог из свиты Мороза (в Новгородской летописи "стояше вся осенина дъждева отъ Госпожина дни до Корочуна", Керечун или Крочун вечер - сочельник или Рождественские святки. Окочуриться, накатить карачун — т.е. остыть, как труп. Возможно, как-то связан с древним культом Крота.

www.pagan.ru

www.pagan.ru